Скотт Кэмпбелл «Зеленые города, растущие города или справедливые города? Городское планирование и противоречия устойчивого развития»

Зеленые города, растущие города или справедливые города? Городское планирование и противоречия устойчивого развития

Скотт Кэмпбелл

В ближайшие годы планировщики столкнутся с непростыми решениями о том, какие позиции они должны занимать в отношении защиты зеленых городов, развития экономически растущих городов и отстаивания социальной справедливости. Конфликты этих целей не поверхностны и не проистекают лишь из частных предпочтений. Точно так же они не являются чисто концептуальными вопросами в ряду других абстрактных понятий в экологической, экономической и политической логике и не являются временными проблемами — результатом несвоевременного пересечения экологической осознанности и экономического кризиса. Скорее, эти проблемы восходят к исторической сути планирования и являются лейтмотивами в современных городских и сельских дебатах, будь то о сжигании твердых отходов или контроле роста, о пятнистых совах или ядерной энергии. И хотя устойчивое развитие стремится предложить соблазнительный холистский путь уклонения от этих конфликтов, так просто от них не избавиться.

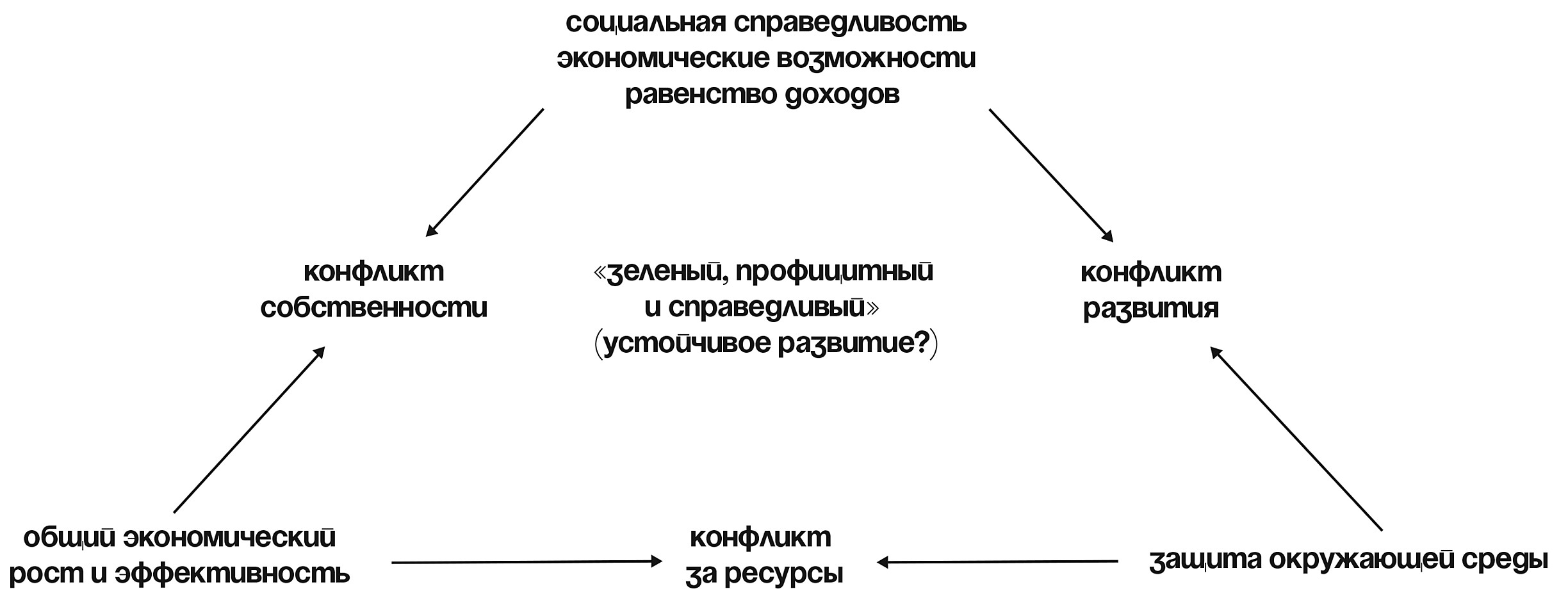

Эта статья использует простую трехчастную модель, чтобы понять разные приоритеты планирования. Мой тезис состоит в том, что, хотя различия частично связаны с непониманием, рожденным разнородностью языков экологической, политической и экономической мысли, междисциплинарного перевода недостаточно, чтобы избавиться от действительных конфликтов интересов. Избранный здесь социально сконструированный подход к природе проблематизирует взгляд на эти конфликты как на классическое противостояние «человек vs. природа» или, в его современном варианте, «рабочие места vs. экология». Тем самым трехсторонняя модель используется здесь, чтобы поставить под вопрос то, насколько устойчивое развитие, сегодняшний объект восхищения планировщиков, является эффективной моделью, чтобы направлять планировочную практику. Я утверждаю, что современное понятие устойчивости, хоть и является заслуживающим одобрения холистским видением, уязвимо для тех же самых обвинений в пустом идеализме, выдвигавшихся тридцать лет назад в адрес комплексного планирования. В данном случае идеалистическая очарованность часто опирается на романтическое представление о доиндустриальных, коренных, устойчивых культурах — вдохновляющий образ, но с ограниченной применимостью к современности. Несмотря на это, устойчивость, если ее переопределить и включить в более широкий контекст политических конфликтов индустриального общества, может стать эффективным и полезным организующим принципом для планирования. На практике эта идея будет особенно эффективна, если, вместо того чтобы навевать туманные мечты о мирной экотопии, будет служить в качестве громоотвода, сосредотачиваясь на конфликтующих экономических, экологических и социальных интересах. Чем больше она подогревает конфликты и заостряет споры, тем более эффективной идея экологической устойчивости будет в долгосрочной перспективе.

Эта статья завершается анализом последствий этой точки зрения для планирования. Треугольник показывает не только конфликты, но и потенциальную взаимодополняемость интересов. Первых не избежать, и они потребуют от планировщиков быть медиаторами, а последние представляют собой область, где планировщики могут быть особенно креативны в создании коалиций между разными группами интересов, трудовыми или экологическими, или между сообществами и бизнесом. Для этого планировщики должны объединить свои процедурные и содержательные навыки, становясь таким образом центральными игроками в битве за рост, экологию и социальную справедливость.

Треугольник планировщика: три приоритета и три конфликта

Сегодняшний экологический энтузиазм в среде планировщиков и планировочных школ мог бы означать их внутреннюю предрасположенность к защите окружающей среды. К сожалению, более справедливо обратное утверждение: нашей исторической тенденцией было развивать города за счет разрушения экологии: для постройки городов мы зачистили леса, загрязнили реки и воздух и сровняли горы. Это неполная картина, так как планировщики часто вставали на защиту природы благодаря усилиям экологов, планировщиков парков, защитников открытых пространств, Ассоциации регионального планирования Америки, планировщиков зеленых поясов и современных специалистов по экологическому планированию. Однако в экономико-экологическом спектре, полюса которого образуют Роберт Мозес и Дэйв Фореман (из движения «Земля в первую очередь!»), у планировщика нет естественного положения — он может передвигаться от одного конца спектра к другому, при этом срединная точка не претендует на особую легитимность и справедливость.

Сходным образом, хотя планировщики часто видят себя защитниками бедных и социально-экономического равенства, их деятельность в истории профессии часто опровергает такое их представление о себе (Harvey1985). Работа планировщиков по редевелопменту центров городов, планировке магистралей, организации частно-государственных партнерств, зон предпринимательства, усилия по привлечению в регионы крупных промышленных работодателей и другие стратегии экономического развития не образуют в сумме планирования справедливости и равенства. В лучшем случае планировщик занимает амбивалентное положение между стремлениями к экономическому росту и к экономической справедливости.

Одним словом, планировщик должен примирить не два, но как минимум три конфликтующих интереса: «взрастить» экономику, справедливо распределить этот рост, а в процессе не ухудшить экосистему. Считать современные споры об экологическом расизме, загрязняющих среду рабочих местах, контроле роста и др. лишь столкновениями между соображениями экономического роста и защиты окружающей среды означает упускать третий аспект — социальную справедливость. Дихотомия «работа vs. экология» (например, пятнистые совы vs. рабочие места в лесной промышленности на Тихоокеанском Северо-Западе) под одним ярлыком «экономики» грубо смешивает часто совсем разные интересы рабочих, корпораций, членов сообществ и национальной аудитории. Призыв заголовка этой статьи в том, чтобы сосредоточить планирование не только на «зеленых городах и растущих городах», но и на «справедливых городах».

В идеальном мире планировщики стремятся достичь баланса этих трех целей. На практике же профессиональные и бюджетные препятствия сильно ограничивают свободу действий большинства планировщиков. Служение широким общественным интересам благодаря целостной гармонии между ростом, сохранением и равенством остается идеалом; в своей реальной практике планировщики вынуждены служить узким интересам их заказчиков, то есть власти и бюрократии (Marcuse 1976), несмотря на попытки работать за рамками этих ограничений (Hoffman 1989). В конце концов, планировщики обычно воплощают одну конкретную цель — допустим, увеличение поступлений от налогов на имущество, сохранение открытых пространств или улучшение жилищных условий малоимущих, — игнорируя оставшиеся две. То место в треугольнике, изображенном на рисунке, где располагается планировщик, определяет его профессиональную предвзятость. Рисунок иллюстрирует разрыв между призывом к интегративному устойчивому развитию (центр треугольника) и современной фрагментацией профессиональной практики (вершины). Этот тезис получит развитие далее.

Вершины треугольника: экономика, экология, равенство

Три типа приоритетов определяют три точки зрения на город: планировщик экономического развития видит город как место, где происходят производство, потребление, распределение и инновации. Город конкурирует с другими городами за рынки и новые индустрии. Пространство — экономическое пространство шоссе, торговых площадей и пассажирских зон.

Экологический планировщик видит город как потребителя ресурсов и производителя отходов. Город конкурирует с природой за ограниченные ресурсы и землю и всегда представляет угрозу для природы. Пространство здесь — это экологическое пространство зеленых коридоров, бассейнов рек и экологических ниш.

Планировщик равенства видит город как место конфликтов за распределение ресурсов, услуг и возможностей. Конкуренция происходит внутри самого города, между различными социальными группами. Пространство — это социальное пространство сообществ, районных организаций, профессиональных союзов: пространство доступа и сегрегации.

Безусловно, существуют и другие важные точки зрения на город, включая архитектурную, психологическую, циркуляционную (транспортную); гипотетически можно построить четырехугольник, пятиугольник или даже более сложный многоугольник планировщика. Форма треугольника не предлагается здесь в качестве основополагающей геометрической структуры мира планировщика. Скорее, она удобна благодаря своей концептуальной простоте. Важнее то, что она подчеркивает, что одномерный спектр «человек vs. среда» не отражает социальные конфликты современных экологических дебатов, например, лесорубы vs. «Сьерра Клуб», фермеры vs. пригородные застройщики, рыбаки vs. операторы барж (Reisner 1987; Jacobs 1989; McPhee 1989;Tuason 1993) [1].

Первая сторона треугольника: конфликт собственности

Три вершины треугольника отражают различные интересы, что, соответственно, приводит к трем фундаментальным конфликтам. Первый конфликт — между экономическим ростом и равенством — возникает из-за конкурирующих притязаний на собственность и ее конкурентного использования, например, между менеджментом и рабочей силой, хозяевами и арендаторами, специалистами по джентрификации и старожилами. Конфликт роста и равенства далее осложняется тем, что каждая сторона не только борется с другой, но и нуждается в ней для своего собственного выживания. Противоречивая особенность капиталистического демократического общества — определять собственность (например жилье или землю) как частный товар, но в то же самое время полагаться на вмешательство государства (например зонирование или социальное жилье для рабочего класса), чтобы гарантировать полезные социальные аспекты той же собственности. Именно ее Ричард Фоглесонг (Foglesong 1986) называет «противоречием собственности». Это напряжение рождается потому, что частный сектор одновременно и сопротивляется, и нуждается в социальном вмешательстве из-за противоречивой сути собственности. Действительно, основа собственности в нашем обществе — это противоречие между этими двумя силами. Этот конфликт определяет границу между частным интересом и общественным благом.

Вторая сторона треугольника: конфликт за ресурсы

Так же, как частный сектор сопротивляется регулированию имущественных отношений, но все же нуждается в нем, чтобы экономика продолжала работать, общество находится в состоянии конфликта по поводу того, что делать с природными ресурсами. Бизнес сопротивляется регулированию своего использования природы, но в то же время нуждается в нем, чтобы сохранить эти ресурсы для удовлетворения своих сегодняшних и будущих потребностей. Это и можно назвать «конфликтом за ресурсы». Концептуальная сущность природных ресурсов, таким образом, — противоречие между их экономической полезностью в индустриальном обществе и их экологической полезностью в природной среде. Этот конфликт определяет границу между развитым городом и неразвитой дикой природой, символизируемый «пределами города». Эта граница не фиксирована, это динамическая и оспариваемая граница между взаимозависимыми силами.

Существует ли единый универсальный экономико-экологический конфликт, лежащий в основе всех разногласий, с которыми сталкиваются планировщики? Я искал это сущностное платоновское понятие, но разнообразие примеров — водная политика в Калифорнии, лесная промышленность vs. пятнистые совы на Тихоокеанском Северо-Западе, вырубка тропических лесов в Бразилии, планировка парка в Адирондаке, планирование зеленых поясов в Британии, и это лишь неполный перечень, — говорит об обратном. Возможно, это праконфликт, имеющий корни в фундаментальной борьбе между человеческой цивилизацией и угрожающей ей отовсюду дикой природой, по-разному выражавшийся в течение веков. Однако можно ли проследить исток разногласий о пятнистых совах до неолита — решать антропологам. Метатеория, сводящая все эти разнообразные конфликты к базовой борьбе «человек vs. природа» (а когда средства и орудия борьбы стали достаточно развиты и природа стала контролируемой, к «человек vs. человек»), вызывает скептицизм. В данной дискуссии треугольник используется просто как матрица, помогающая осознать и организовать общие темы; а чтобы проанализировать реальные конфликты, используются отдельные кейсы [2].

Экономико-экологический конфликт имеет несколько поучительных параллелей с конфликтом между ростом и справедливостью. В случае конфликта собственности промышленники вынуждены сдерживать свое стремление ради повышения прибыли сокращать заработную плату, они должны обеспечивать рабочую силу средствами, на которые можно питаться, иметь жилье и тем самым «воспроизводить» себя — то есть прожиточный минимум. В конфликте за ресурсы промышленность должна сдерживать свое стремление ради повышения прибыли увеличивать отпуск древесины, иначе она не сможет гарантировать, что лесов останется достаточно для «воспроизводства» (Clawson 1975; Beltzer and Kroll 1986; Lee, Field, and Burch 1990). Это называется практикой «устойчивого отпуска», хотя лесозаготовочные компании и экологи не могут договориться, насколько может эксплуатироваться лес, чтобы он оставался «устойчивым». (Конечно, на заработную плату влияют и другие факторы, такие как спрос и предложение, уровень квалификации и дискриминация, точно так же как спрос на древесину, цены на труд, транспортные расходы, пошлины и другие факторы влияют на то, сколько вырубается леса.) В обоих случаях, индустрия должна сохранить достаточно эксплуатируемого ресурса, будь то человеческий труд или природа, чтобы ресурсы продолжали поступать и в будущем. В обоих случаях что именно является «достаточным» — предмет споров.

Третья сторона треугольника: конфликт развития

Третья сторона треугольника самая ускользающая: это «конфликт развития», заключенный между вершинами социального равенства и защиты окружающей среды. Если конфликт собственности характеризуется амбивалентной заинтересованностью экономики в том, чтобы обеспечить рабочим хотя бы прожиточный минимум, а конфликт за ресурсы — ее амбивалентной заинтересованностью в том, чтобы создать устойчивые условия для окружающей среды, конфликт развития рождается из-за сложности одновременного выполнения первых двух условий. Разногласие между экологией и равенством выходит на первый план и объединяется с более старым — между экономическим ростом и равенством (Paehlke 1994, p. 349–350). Это, должно быть, самая сложная головоломка устойчивого развития: как повысить социальное равенство и одновременно защитить окружающую среду, будь то в экономике устойчивого развития (Daly 1991) или нет. Как могут те, кто находится на дне общества, обрести лучшие экономические условия, если защита окружающей среды требует ограничить экономический рост? В глобальном масштабе попытки защитить экологическую среду могут привести к замедлению экономического роста во многих странах, усугубив неравенство между богатыми и бедными странами. В результате развитые страны попросят бедные страны отказаться от ускорения развития, чтобы спасти мир от парникового эффекта и других глобальных катастроф.

Этот конфликт развития также происходит и на локальном уровне, например в ресурсозависимых сообществах, которые часто находятся внизу экономической иерархии труда. Шахтеры, лесорубы и рабочие лесопилок видят безжалостную связь между защитой окружающей среды и бедностью и часто не доверяют экологам, считая, что те презирают простых людей. Бедные городские сообщества часто вынуждены совершать безвыходный выбор между экономическим выживанием и экологическим качеством жизни, например, когда все имеющиеся экономические возможности предлагаются только мусоросжигательными заводами, свалками токсичных отходов, мусорными полигонами и другими вредоносными видами землепользования, от которых большинство других районов могут себе позволить отказаться (Bryant and Mohai 1992; Bullard 1990, 1993). Если, как утверждают некоторые, экологическая защита — роскошь для богатых, тогда экологический расизм составляет суть конфликта развития. Экономическая сегрегация приводит к экологической сегрегации: первая происходит при трансформации природных ресурсов в продукты потребления, вторая — когда отходы производства возвращаются в природу. Неравенство в развитии имеет место на всех уровнях материального цикла.

Осмыслим этот конфликт с точки зрения планирования справедливости. Норман Крумгольц, будучи директором по планированию в Кливленде, стоял перед выбором между постройкой региональных железнодорожных дорог или улучшением местных автобусных маршрутов (Krumholz et al. 1982). Региональная железнодорожная дорога подтолкнула бы средний класс из пригородов пересесть с машин на общественный транспорт; улучшенные местные автобусные маршруты помогли бы жителям бедных районов в центре города сократить время в пути и время ожидания. Одно из следствий этого выбора — противоречие между сокращением загрязнения и более справедливой транспортной доступностью, это пример того, как слепота в отношении социального неравенства может быть включена в, казалось бы, объективный транспортный проект.

Последствия треугольной модели планировщика

Конфликт и взаимодополняемость в треугольнике

Хотя я и использую треугольную схему, чтобы подчеркнуть устойчивые конфликты между экономическим ростом, защитой окружающей среды и социальной справедливостью, никакой из пунктов не может существовать сам по себе. Природа трехстороннего конфликта — взаимная зависимость, основанная не только на противопоставлении, но и на сотрудничестве.

Рассмотрим утверждение о том, что лучший способ более справедливо распределить богатство (то есть разрешить конфликт собственности) — увеличить размеры экономики, чтобы у общества было больше того, что нужно распределить. Тогда аналогичным образом мы можем заключить, что лучший способ улучшить качество экологии (то есть разрешить конфликт за ресурсы) — развивать экономику, чтобы было больше денег, на которые можно купить охрану природной среды. Если первое — «экономика благ, просачивающихся сверху вниз», можем ли мы по аналогии назвать последнюю «экологией благ, просачивающихся сверху вниз»? Эту логику можно усмотреть в выводах отчета Брунтланна: «Если большая часть развивающегося мира хочет избежать экономических, социальных и экологических катастроф, важно активизировать глобальный экономический рост» (Мировая комиссия по экологии и развитию, 1987). Однако только если этот экономический рост распределен справедливо, бедные смогут восстановить и защитить свою окружающую среду, разрушение которой столь стремительно ухудшает их уровень жизни. Другими словами, конфликт развития может быть разрешен, только если разрешен и конфликт собственности. Таким образом, задача планировщиков — справиться с конфликтами конкурирующих интересов, находя и осуществляя взаимодополняющие цели.

Происхождение треугольника из социального взгляда на природу

Пожалуй, один из самых плодотворных успехов современной междисциплинарной мысли — установление связи между прежде исторически разделенными традициями социальной критической теории и экологической науки/политики (например Smith 1990; Wilson 1992; Ross 1994). В этом же состоит и цель треугольника, представленного здесь: интегрировать экологическое и социально-теоретическое мировоззрения. С одной стороны, эссенциалистское видение экологического конфликта («человек vs. природа») подчеркивает конфликт за ресурсы. С другой стороны, историко-материалистский подход к социальным конфликтам (например «капитал vs. труд») подчеркивает конфликт собственности. Имея в виду одновременно обе эти перспективы, можно более ясно увидеть социальное измерение экологических конфликтов, а это и есть конфликт развития. Такой синтез непрост: он требует принять социальную cконструированность природы, но избегать материалистической ловушки — надменного отрицания всех аспектов природы, кроме трудовой теории стоимости.

Экологический конфликт, таким образом, не стоит представлять так, как будто одна группа защищает интересы природы, а другая на них нападает (хотя именно так он часто и представляется) [3]. Кто скажет, что лесоруб, который приводит все свои дни среди деревьев (и благодаря этим деревьям может себя прокормить), более далек от природы, чем эколог, выбравшийся погулять по лесу в выходные? Может ли лесоруб рубить деревья только потому, что он или она «отчуждены» от «истинного» духа природы — духа, которым наслаждается турист, отправившийся в пеший поход? В отсутствие лесной мифологии ни тот, кто рубит деревья, ни тот, кто их обнимает, ни третья сторона — собственник/арендатор леса — не могут претендовать на природное родство с деревом. Это говорится не ради защиты сплошной вырубки, а чтобы подчеркнуть, что решения о вырубке или сохранении деревьев не могут приниматься на основании того, какой человек или группа имеют более «истинные» отношения с природой.

Важно то, что все три группы имеют интерактивные отношения с природой: разница приходится на конкурирующие понятия природы, конкурирующие использования природы и на то, как они инкорпорируют природу в свои системы ценностей (будь то общественные, экономические или духовные). Такое столкновение человеческих ценностей демонстрирует, насколько вроде бы далекие друг от друга области общественного развития и экологической защиты пересекаются, и указывает на то, что планировщики должны лучше сочетать социальную и экологическую модели. Это столкновение ценностей можно увидеть во многих экологических битвах: между интересами городских жителей и субсидируемых водной политикой фермеров Калифорнии, занимающихся орошаемым сельским хозяйством, между владельцами пляжных домов и управляющими прибрежными территориями, борющимися против эрозии, между богатыми и бедными районами при размещении мусоросжигательных заводов, между фермерами и экологами в ограничениях, которые накладывает зонирование открытых пространств. Даже тогдашний президент Джордж Буш во время своей компании в 1992 году высказался по поводу этих дебатов, ответив группе лесорубов, что люди должны цениться больше, чем пятнистые совы (его собственный вклад в тему межвидового равенства). Неравенство и дисбаланс политической власти часто являются ключевыми вопросами экономико-экологических конфликтов.

Понимание того, что природное пространство оспаривается, не должно, однако, бросить нас на произвол социально сконструированного релятивизма, в котором «природа» фигурирует как произвольная идея без всякого содержания (Bird 1987; Soja 1989). Скорее, мы должны переосмыслить эту идею и взглянуть с благодарностью на природу как на исторически эволюционирующую форму чувствительности. Я подозреваю, что радикальные экологи раскритикуют этот взгляд как антропоцентрическую экологию и взамен будут защищать экоцентрическое мировоззрение, где Земля на первом плане (Sessions 1992; Parton 1993). Это правда, что искаженный антропоцентрический взгляд может привести к высокомерному оптимизму относительно возможностей цивилизации перепрограммировать природу через технологии, от огромных гидро- и ядерных электростанций до генетической инженерии. Слепая вера в антропоцентрическую трудовую теорию стоимости, марксистскую или какую-то другую, может создать современного Нарцисса — социального конструктивиста, который видит в природе только отражение красоты человеческой эстетики и ценности человеческого труда. В этом свете дерево лишено ценности, пока оно не является частью живописного пейзажа или не превращено в древесину. С другой стороны, даже когда радикальные экоцентричные экологи утверждают, что видят «настоящую природу» за пределами города, они не замечают того, насколько их собственный взгляд на мир и само определение природы обусловлены их социальной средой. Выбор между антропоцентрическим и экоцентрическим взглядами ложен. Мы неизбежно антропоцентричны; вопрос в том, какие антропоморфные ценности и приоритеты мы будем применять к природному и социальному миру вокруг нас.

Устойчивое развитие: добраться до ускользающего центра треугольника

Если три вершины треугольника отражают три цели планирования, а три стороны — три рождающихся в результате конфликта, тогда центр треугольника я определяю как репрезентацию устойчивого развития, то есть баланс этих трех целей. Однако приблизиться к центру не так просто. Одно дело — определить устойчивость абстрактно, но совсем другое — перестроить общество так, чтобы ее достичь.

На первый взгляд, всеобщая поддержка устойчивого развития поражает, учитывая его революционные последствия для повседневности (World Commission on Environment and Development, The BrundtlandCommission, 1987; Daly and Cobb 1989; Rees 1989; World Bank 1989; Goodland 1990; Barrett and Bohlen 1991;Korten 1991; Van der Ryn and Calthorpe 1991). От идеи устойчивого развития становится сложно отказаться, любые аргументы против неминуемо ассоциируются с образом жадного и недалекого промышленника, играющим роль жупела. И кто теперь осмелится высказаться против? Есть два объяснения этого повального увлечения устойчивым развитием. Согласно пессимистическому объяснению, устойчивое развитие просто было лишено своей реальной трансформирующей силы и приведено к наименьшему общему знаменателю. Действительно, если сейчас и Всемирный банк, и радикальные экологи верят в устойчивое развитие, понятие стало совсем безобидным: оно настолько пластично, что может обозначать множество разных вещей для самых разных людей, не требуя приверженности какой-либо определенной политике. Действия красноречивее слов, и, хотя устойчивость поддерживают все, практикуют ее единицы. В целом, любое понятие, которое полностью поддерживается всеми сторонами, скорее всего, не затрагивает суть конфликта. Если отнести цель достаточно далеко в будущее, то даже конфликтующие интересы сойдутся на пересечении этих параллельных линий. Безусловно, это понятие нарушает требование Карла Поппера о фальсифицируемости утверждений, так как отвергнуть устойчивость означает поддержать неустойчивость — а кто осмелится представить такое будущее? (Ирония состоит в том, что неустойчивый сценарий определить проще всего: это экстраполяция нашего современного образа жизни.)

Есть, однако, и оптимистическое объяснение широкой поддержки устойчивости: эта идея стала господствующей, принятым метанарративом, данностью. Из переменной она стала параметром спора, который практически наверняка будет включен в любой сценарий будущего развития. Таким образом, нам не стоит удивляться, что ни одно определение не стало общепринятым, и бояться, что это означает некий фундаментальный изъян в самом понятии. В битве больших общественных идей устойчивость победила, задача последующих лет — просто уточнить детали и сократить разрыв между теорией и практикой.

Устойчивое развитие — полезное понятие?

Некоторые экологи считают, что если устойчивое развитие необходимо, значит, оно возможно. Может быть, это и так; однако представьте, что вас бросили на дно глубокого колодца: появление лестницы может оказаться невозможным, хотя она и необходима. Выбор ответа может быть столь же идеологическим, сколько и научным, в зависимости от того, каким идеям вы симпатизируете — Мальтуса или Дэйли. Более практический вопрос — является ли устойчивость полезным понятием для планировщиков. Ответ на него неоднозначен. Цель может быть слишком далекой и холистской, чтобы быть действенной, то есть ее может быть трудно разбить на ясные и короткие шаги. Кроме того, возможно, мы способны определить устойчивость, но при этом не способны ее реально измерить или даже однажды в будущем понять, что ее достигли. Старая восточная поговорка указывает на это западное заблуждение — веру в то, что дать чему-то название означает это понять. Такая же опасность кроется в автоматическом принятии устойчивого развития: легкомысленная уверенность, что, добавляя термин «устойчивое» во все существующие планировочные документы и инструменты (устойчивое зонирование, устойчивое экономическое развитие, устойчивое транспортное планирование), мы собственно и занимаемся устойчивым планированием. И наоборот, можно делать важную экологическую работу, даже не уделяя особого внимания концепту устойчивости.

Тем не менее устойчивость может быть полезным понятием, поскольку определяет долгосрочную цель планирования социально-экологической системы, находящейся в равновесии. Это объединяющий концепт, который во многом апеллирует к воображению и соединяет в одной универсальной единице множество разных экологических проблем. Он определяет набор социальных приоритетов и формулирует то, как общество оценивает экологию, экономику и равенство (Paehlke 1994, p. 360). В теории это позволяет нам не только подсчитать, достигли ли мы устойчивости, но также определить, насколько мы далеки от нее. (Реальное измерение, однако, другая и более сложная задача.) В итоге можно заключить, что, пусть поначалу туманное и некорректное, это понятие может быть трансформировано и уточнено так, чтобы планировщики смогли им пользоваться.

История, равенство и устойчивое развитие

Одним препятствием на пути к четкому работающему определению устойчивости является исторический подход, который считает эту практику уже существующей — в нашем прошлом или в виде платоновской Идеи. Я, однако, полагаю, что наше устойчивое будущее пока еще не существует ни в реальности, ни даже в стратегии. Мы еще не знаем, как оно будет выглядеть, оно социально конструируется через постоянное обсуждение и решение конфликтов. Это процесс инновации, а не открытия и обращения неверующих.

Это подводит нас к практике поиска устойчивого развития в доиндустриальных и неевропейских культурах (распространенной, но не универсальной). Поиск нашего будущего в нашем традиционном прошлом поучителен и на философском, и на практическом уровне (Turner 1983; Duerr 1985). Тем не менее он также проблематичен, так как основан на мифе, что наше спасение находится в доиндустриальной устойчивой культуре. Международное разделение труда и торговли, переселение большинства людей из сельской местности в города, экспоненциальный рост населения необратимо ведут нас по однонаправленному, а не циклическому пути: трансформация доиндустриальных коренных поселений в городское массовое общество необратима. Наш путь к устойчивости находится впереди, а не позади нас.

Ключевая разница между теми коренными устойчивыми сообществами и нашим заключается в том, что у них нет другого выбора, кроме как быть устойчивыми. Грубо говоря, если они срубят слишком много деревьев или испортят почву, то вымрут. Современные общества имеют другие возможности благодаря торговле, долгосрочному хранению и синтетическим заменителям. Если мы вырубим лес, чтобы устроить поле, у нас будут последующие варианты, что делать, которых не было у наших предков. И в такой ситуации мы должны добровольно выбирать устойчивые практики, так как у нас нет рыночного или связанного с выживанием императива это делать. Хотя долгосрочные эффекты практик, противоречащих устойчивому развитию, несомненно опасны, механизмы обратной связи слишком отложены во времени, чтобы подталкивать нас в нужном направлении.

Почему мы часто романтизируем устойчивое прошлое? Некоторых привлекает мощная духовная связь между человеком и природой, которая затем была утеряна. Такие романтики, однако, предпочитают не замечать другие более суровые и беспощадные аспекты такой связи с землей. Двести лет назад Фридрих Шиллер (Schiller 1965, p. 28) отметил тенденцию утопических мыслителей обращать свои мечты о будущем в прошлое, тем самым придавая им легитимность как примеру циклического повторения прошлого [4]. Эта привычка характерна не только для экоутопистов (Kumar 1991); некоторые религиозные фундаменталисты также оправдывают свои утопические позывы, рисуя миф о потерянном рае. Хотя марксисты не прославляют прошлое таким же образом, они тоже ждут установления статичной системы баланса и гармонии, которая тем не менее требует для своего прихода катаклизма, социальной революционной трансформации. Все три идеологии постулируют некий врожденный порок общества — будь то западный материализм, первородный грех или капитализм, — чье выявление и излечение спасет нас от конфликта. Каждая идеология видит фундаментальную отчужденность как опасность, которую надо преодолеть: отчуждение от природы, от бога или от труда. Каждая группа настолько критически относится к существующему порядку, что кажется удивительным, как мы вообще еще живы. Но сохранение человеческого общества, несмотря на страшные прогнозы утопистов, кое о чем нам говорит.

Что является результатом такого исторического подхода? Игнорируя мощную силу современного индустриального и постиндустриального общества, он одновременно направляет нас в ложную сторону и способствует маргинализации сторонников устойчивого развития. Он также несет в себе антиурбанистический настрой, который упускает из виду центральную роль и бедственное положение мегагородов. Современный человек уникален среди других видов тем, что отвечает на угрозы природы не только бегством, рытьем нор и биологической адаптацией и не просто духовным принятием, но и активным ростом популяции, сложным социальным разделением труда и фундаментальной внешней трансформацией своей некогда природной среды (то есть строительством городов). Разумеется, фиксация на росте, индустрии и конкуренции ухудшила среду. Но развитие городского индустриального общества не обратить вспять. Скорее, нужно продолжить инновации, чтобы перейти на другую сторону индустриализации, достигнуть более устойчивой экономики.

Циклический исторический подход некоторых экологов также мешает критическому пониманию равенства, так как считает равенство естественным состоянием среды, грубо разрушенным современным обществом. Хотя природа по своей сути не является ни справедливой, ни несправедливой, а временами бывает откровенно жестока. Челочек-наблюдатель проецирует на природу чувство социального равенства через подмену идеализированного будущего мифом о естественном прошлом, отмеченную еще Шиллером. Чтобы добиться ощущения исторической легитимности, мы проецируем наше социально сконструированное чувство равенства на прошлое, создавая ревизионистскую историю, в которой природа справедлива и сострадательна. Тогда путь общества к равенству воспринимается не как неявный прогресс от варварства к справедливости, а скорее как возвращение к первоначальному состоянию гармонии, заложенному в природе. При таком подходе вера в экологическое и социальное равновесие, тесно переплетающиеся в условиях доиндустриального общества, навевает мечты об экосаде Эдеме, «потерянном» современным обществом [5].

Полезнее было освободиться от этой мифологической веры в нашу невольную диаспору из доиндустриального, Эдема экотопий [6]. Сила экологических диаспор и утопий ограничивает нас в поисках креативных урбанистических решений для социально-экологического конфликта. Отказавшись от этой мифологической веры, мы поймем, что понятие равенства не дожидалось нас терпеливо в природе, чтобы быть сначала обнаруженным коренными народами, затем утерянным колониалистами, а в конце концов открытым заново современным обществом в конце двадцатого века. Это, конечно, не значит, что природе нечему нас учить. Но законы природы совсем не то же самое, что естественное право, а экологическое равновесие не обязательно порождает нормативные принципы справедливости. Хотя мы обращаемся к природе, чтобы понять контекст, динамику и последствия экономико-экологического конфликта, стоит обратиться и к социальным нормам, чтобы определить, какой баланс является честным и справедливым.

Как мы тогда определяем, что честно? Я предлагаю рассматривать социальную справедливость как стремление к более равному распределению ресурсов между социальными группами в пространстве разных городов и стран — это определение «справедливого» распределения. Стоит отметить, что общества считают себя «равными», если процедуры распределения предполагают, что люди равны, даже если при этом содержательный результат оказывается несбалансированным. (Можно надеяться, что отношение ко всем как к равным — лишь первый шаг к сокращению материального неравенства.) Экологическое движение расширяет возможность такого «равенства» в двух направлениях: (1) между поколениями (нынешнее поколение против будущих поколений), (2) между видами (например, в движении за права животных, за юридическую правоспособность деревьев и в глубинной экологии). Однако два добавленных измерения равенства остаются по сути абстракциями, так как никакой представитель будущего или других видов пока не может высказаться и потребовать «справедливого распределения» ресурсов. «За них говорят» бескорыстные адвокаты (или эгоистичные чревовещатели).

Это расширение понятия социально-пространственного равенства за счет включения в него будущих поколений и других видов не только усложняет его, но также создает условия для противоречий между различными призывами к «справедливости». Снижение темпов мировой индустриальной экспансии может сохранить больше ресурсов для будущего (тем самым увеличить межпоколенческое равенство), но в то же время оно может подорвать попытки развивающегося мира достичь западного уровня жизни (то есть снизить межнациональное равенство). Дебаты вокруг рыболовных практик коренных жителей Америки, пятнистых сов и ограничительной охраны сельскохозяйственных земель — все они содержат несколько различных концепций «справедливости». Именно через решение трех видов конфликтов в треугольнике планировщика общество итеративно приходит к своему определению того, что справедливо.

Путь к устойчивому развитию

Два финальных аспекта расплывчатого определения устойчивости — ее путь и ее результат. Основной посыл устойчивого развития, подобно долгосрочной цели сбалансированного бюджета США, сложно не любить. Однако, как и в случае ликвидации национального долга, остаются два неудобных вопроса об устойчивом развитии: как мы собираемся ее достичь? А когда достигнем, какие у этого могут быть негативные последствия? У планировщиков пока нет должных ответов на эти два вопроса — то есть у них пока нет ни конкретной стратегии по достижению устойчивого развития, ни понимания, что делать с политическим сопротивлением ему.

На пути к устойчивому будущему шаги часто оказываются слишком неопределенными, подобно призывам к «духовной трансформации» как необходимому условию экологической трансформации. Кажется, что иногда призыв к устойчивому развитию служит предлогом прочитать проповеди о моральном и духовном разложении индустриального мира (что бесспорно). Кто не захочет поверить в холистский синтез экономических и экологических ценностей, происходящий внутри каждого из наших планировщиков, которые затем идут в мир и в каждом проекте органично соединяют интересы работников и природы, а также социальной справедливости? Получается, это и есть обращенный к планировщику призыв в каждый момент времени находиться в центре треугольника.

Но эта цель слишком напоминает о том, как в 1950–1960-е годы мы наивно верили в комплексное планирование, нацеленное на один только «общественный интерес», прежде чем инкременталисты и планировщики-правозащитники не выбили у нас почву из-под ног (Lindblom 1959; Altshuler 1965; Davidoff 1965;Fainstein and Fainstein 1971). Я подозреваю, что критика движения за устойчивое развитие со стороны планировщиков в ближайшие годы будет подобна критике комплексного планирования тридцать лет назад: инкременталисты будут настаивать, что устойчивого общества нельзя достичь одним большим скачком, так как для этого нужен большой объем социальной и экологической информации и это слишком рискованно. Планировщики-правозащитники будут доказывать, что устойчивое развитие не отвечает ни одному общему социальному интересу и что планировщики- бюрократы неизбежно создадут такую схему устойчивости, которая будет одновременно игнорировать интересы и бедных, и природы. Обеим группам критиков идея объединить интересы экономии, экологии и равенства будет казаться вымученной и искусственной. Государства будут требовать от сообществ составлять Генеральный план устойчивого развития, который окажется поверхностным перечнем желательных целей и подозрительно расплывчатых шагов по их достижению. Чтобы достичь согласия по этому плану, язык будет сведен к минимальному общему знаменателю, и план, стремившийся угодить всем, отправится собирать пыль.

Альтернативой будет позволить целостному устойчивому развитию стать долгосрочной целью; это имеет смысл, так как планировщики нуждаются в видении более устойчивого городского общества. Но в ближайшие годы они столкнутся с глубокими конфликтами экономических, социальных и экологических интересов, которые не исчезнут сами собой благодаря привлекательным образам общества, находящегося в гармонии с природой. Общество, где экономико-экологический конфликт полностью устранен и достигнуто устойчивое блаженство, не более вероятно, чем то, где больше нет границ между городом и дикой природой, публичной и частной сферами, имущими и неимущими. Несмотря на это, конфликт можно смягчить и найти пути, чтобы избежать его более деструктивного проявления.

В моей озабоченности последствиями устойчивого будущего нет ничего оригинального: стагнация и отсутствие роста в экономике, скорее всего, обрекут развивающийся мир — и бедняков в развитом мире — на состояние постоянной бедности. Сторонники устойчивого развития справедливо считают предпосылку конвенциональной экономики о том, что только растущая экономика может привести к перераспределению социальных благ, некорректной. Несомненно, растущая экономика тоже усугубляет деградацию окружающей среды. Однако предполагать, что устойчивая экономика автоматически обеспечит справедливое с социальной точки зрения распределение ресурсов, означает принимать желаемое за действительное [7]. Представление об отсутствии роста (которое не всегда считается обязательной характеристикой устойчивого развития) порождает сильные страхи, и планировщики должны иметь представление об этих страхах. Иначе они не осознают ни потенциальных опасностей статичной экономики, ни природы сопротивления устойчивому развитию.

Переосмысление / переопределение устойчивого развития

Несмотря на все недочеты сегодняшней формулировки устойчивого развития, термин сохраняет свою целостность и поразительный потенциал. Его лишь надо переопределить и уточнить. Во-первых, стоит избегать дихотомии, черно-белого взгляда на устойчивость. Не нужно рассматривать американское общество как порочное, полностью неустойчивое общество, которое требуется сделать чистым и абсолютно устойчивым, но можно видеть в нем гибрид обоих видов практик. Тогда наша цель — двигаться в сторону устойчивых практик в своей эволюции.

Во-вторых, стоит расширить понятие устойчивости. Если кризис определяется как невозможность системы воспроизводить саму себя, тогда устойчивость — его противоположность: возможность системы воспроизводиться в долгосрочной перспективе. Этот критерий приложим не только к природным экосистемам, но к экономическим и политическим системам тоже. Согласно этому определению, западное общество уже многое делает, чтобы сохранить себя: экономическая политика и корпоративные системы (например, инвестиции, профессиональная подготовка, монетарная политика) стремятся воспроизвести макро- и микроэкономику. Похожим образом правительства, партии, рабочие союзы и другие политические агенты стремятся воспроизводить свои институты и интересы. Недостаток общества в том, что когда оно стремится сохранить экономическую и политическую системы, то часто игнорирует экологическую систему. Цель планировщиков, таким образом, — в более широкой повестке: сохранить все три порой конкурирующие, порой дополняющие друг друга системы в их одновременности и сбалансированности [8].

В-третьих, полезно сразу разделить два уровня устойчивости: специфический vs. общий (или локальный vs. глобальный). Можно достаточно легко представить и достигнуть устойчивости в одном секторе и/или месте, например заставить сообщество Тихоокеанского Северо-Запада обратиться к устойчивым лесозаготовительным практикам. Переработка, солнечная энергия, когенерация и консервация могут снизить потребление неустойчивых ресурсов. Но достижение полной устойчивости во всех секторах и/или местах требует настолько сложной реструктуризации и перераспределения, что, кажется, единственный возможный путь к устойчивости — долгая и поэтапная аккумуляция локальных разработок и разработок конкретных индустрий.

Такой поэтапный итеративный подход означает, что планировщики придут к развитому пониманию устойчивого города лишь в самом конце непростых переговоров о землепользовании, транспорте, жилье, политике экономического развития, а не будут использовать его как предпосылку к ним. Провести сначала годы в герметичной изоляции университетов и экологических групп, совершенствуя теорию устойчивого развития, прежде чем испытать ее на развитии сообществ, — это обратная стратегия. Такой подход считает устойчивое развитие идеальным обществом, находящимся вне конфликтов треугольника, или спокойным «глазом урагана» в центре треугольника. Как и в случае с идеальным комплексным планом, этот подход считает, что объективные, технократические преимущества усовершенствованной схемы устойчивого развития обеспечат ей принятие общества. Но достичь устойчивого центра треугольника планировщика одним общим скачком к предустановленному равновесию нельзя.

Задачи планировщиков: в поисках устойчивого развития в треугольнике планировочных конфликтов

Таким образом, роль планировщика — решать современную проблему устойчивого планирования через двойную интерактивную стратегию: (1) управлять конфликтами и разрешать их, (2) поощрять креативные технические, архитектурные и институциональные решения. Планировщики должны и обсуждать конфликтные процедуры, и развивать содержательное представление об устойчивом развитии.

Пути к устойчивому развитию: решение конфликтов

Обсуждение и решение конфликтов (Bingham 1986; Susskind and Cruikshank 1987; Crowfoot and Wondolleck 1990) скорее, чем оценка внешних эффектов, может помочь найти общую почву за столом переговоров, где все конфликтующие экономические, социальные и экологические агенты могут собраться вместе. Потенциальных выгод множество: не только результат, который уравнивает все стороны, но и предотвращение крупных юридических издержек и затяжной враждебности. Урегулирование конфликтов путем переговоров может вести к лучшему пониманию интересов и ценностей оппонента и даже своих собственных интересов. Сам процесс длительных переговоров может быть мощным инструментом мобилизации и вовлечения сообщества в социальные и экологические вопросы. Наиболее перспективным будет, конечно, взаимовыгодное решение: нахождение инновационного решения, которое бы вырастало не из привычной конкурентной конфронтации. Через умело управляемую дискуссию стороны могут отделить свои первоначальные противоречивые содержательные требования от своих глубинных интересов, которые могут быть потенциально совместимы. Например, экологи и лесозаготовительная индустрия могут решить свой первоначальный конфликт по поводу строительства дороги для вывоза леса, подготовив альтернативный проект дороги или приняв другие смягчающие меры (Crowfoot and Wondolleck 1990, p. 32–52).

Но решение конфликтов не панацея. Иногда конфликтующие требования говорят о фундаментальном конфликте интересов. Технология или экология, основанные на принципе «или-или», могут исключить возможность взаимовыгодного решения, как в обсуждении в духе «все или ничего» по поводу проекта гидроэлектростанции (Reisner 1987) — ее либо строят, либо нет. Чрезмерный дисбаланс власти между конфликтующими группами тоже может препятствовать компромиссу (Crowfoot and Wondolleck 1990, p. 4). Сторона, наделенная властью, может просто отказаться от участия в обсуждении. Также сложно обсуждать комплексное решение при большом числе сторон.

Планировщики могут достичь наибольшего успеха при урегулировании конфликта, если это конкретный и краткий спор (а не аморфное идеологическое столкновение); все заинтересованные стороны согласны участвовать (и не обходят процесс через суд); каждая сторона чувствует себя на равных позициях; есть множество возможных компромиссов и инновационных решений; все стороны предпочитают тупику компромисс; умелый посредник, выступающий третьей стороной, облегчает дискуссию. Лучшие стратегии решения включают два аспекта компромисса и баланса: процедурный (каждая сторона представлена и готова к компромиссу) и содержательный (решение является компромиссом, как, например, многофункциональное землепользование или сокращение плотности застройки).

Пути к устойчивому развитию: переопределение языка конфликта

Вторая стратегия — навести мост через пропасть между языками экономики, экологии и социальной справедливости. Разные языки, которые отражают разные иерархии ценностей, — главные препятствия на пути к общим решениям. Очень часто экономисты говорят о стимулах и предельных ставках, экологи — о пропускной способности и биоразнообразии, планировщики-правозащитники — о жилищных правах, расширении прав и дискриминации, и каждая сторона обвиняет других в том, что они «потеряли связь с реальностью» (Campbell1992).

Таким образом, планировщик должен быть переводчиком, помогая каждой группе понять приоритеты и соображения других. Экономическая, экологическая и социальная мысль могут быть на каком-то уровне несоизмеримы, однако все равно можно найти уровень, в котором все три сойдутся. В качестве аналогии: текст кенийских кикуйю нельзя перевести на английский без частичной потери смысла, тем не менее хороший перевод — лучший способ перекинуть мост между двумя системами выражения, которые никогда не станут одной, и он лучше, чем непонимание.

Опасность перевода состоит в том, что один язык будет доминировать в дискуссии и тем самым определять категории, в которых рассматривается решение. Важно прикладывать равные усилия для перевода в обоих направлениях, чтобы предотвратить доминирование одной языковой культуры над другой (как произошло с английским в неоколониальной Африке). Другой урок из неоколониального языкового опыта: каждой социальной группе важно выражать себя на своем языке до момента перевода. Задача для планировщиков — найти лучшие переводы между языками экономических, экологических и социальных подходов и избежать квазиколониального доминирования экономической lingua franca, предложив равные двунаправленные переводы [9].

Например, планировщикам нужны более эффективные инструменты, чтобы рассматривать свои города и регионы не просто как экономические системы или статические перечни природных ресурсов, но и как экологические системы, которые являются частью региональных и глобальных сетей торговли товарами, информацией, ресурсами и загрязнением. На концептуальном уровне перевод экономического словаря глобальных городов, пространственного разделения труда, региональной реструктуризации, технопригородов/окраин городов на экологический язык будет важным первым шагом, но в то же время, конечно, и словарь биоразнообразия, ландшафтных связей и пропускной способности должен быть переведен, чтобы стать понятным для экономических агентов.

Этот двуязычный перевод должен распространяться и на эмпирический уровень. Например, я предвижу расширение понятия «торговый баланс», чтобы оно включило и «экологический баланс» и подразумевало не только товары, но и ресурсы и загрязнение. Планировщики должны расширить свой сбор и интеграцию данных, чтобы поддержать экологический торговый баланс. Они должны применять экономико-экологический билингвизм не только к содержанию этих данных, но и к их пространственной организации, переосмыслив географические границы планирования и аналитики. Биорегионалисты выступают за то, чтобы пространственный масштаб в планировании отражал масштаб природного феномена (например, размер речного бассейна, зоны растительности или диапазон распространения городского загрязненного воздуха); экономические планировщики призывают к тому, чтобы пространственный масштаб соответствовал социальным феноменам (например, системам дорог, границам муниципалитетов, зонам рынка труда, новым индустриальным районам). Решение состоит в том, чтобы совместить эти два масштаба и наложить друг на друга экономические и экологические географии планирования. Нынешнее объединение экологического растра (на основе решетки) и инфраструктурных векторных данных из географических информационных систем (GIS) говорит о том, что нам нужны несколько уровней планировочных границ (Wiggins 1993).

Таким образом, перевод может быть эффективным инструментом планировщика, а междисциплинарное планировочное образование может помогать с многоязычием. Более того, сама идея устойчивости служит поиску общей основы конкурирующих систем ценностей. Но у перевода есть свои пределы. Языковые различия иногда отражают реальные трудноразрешимые различия в ценностях. Экологический спор может возникнуть не просто из-за непонимания; обе стороны могут ясно понимать, что происходит фундаментальное столкновение их кровных интересов, и неважно, как они выражены. В таком случае перевод уступает место другим стратегиям. Трудности усугубляются, когда у одной стороны больше власти и потому она задает язык спора, а также определяет его результат. В итоге перевод как способ решения конфликтов раскрывает и обещания, и ограничения решения конфликтов на основе коммуникации.

Другие пути

Стоит упомянуть и два других более традиционных подхода. Первый — политический плюрализм: дайте политической сцене самой решать конфликты, будь то напрямую (например, через референдум по закону об открытых территориях или предложение о ядерной энергии в Калифорнии) или не напрямую (например, если судьба выборов определяется позициями кандидатов по вопросам экологии и предлагаемыми ими законодательными актами). Здесь ключевые процедуры, то есть политические дебаты и само голосование, создают возможности для более широкого участия в принятии решения, чем в случае обсуждений. Тем не менее голосование по принципу «да или нет» не может с легкостью решить сложные вопросы, разобраться со специфическими проблемами землепользования или породить неочевидное креативное решение. Кроме того, выбрать общий политический процесс как стратегию решения конфликтов означает забрать процесс из рук планировщиков.

Другая традиционная стратегия — развить рыночные механизмы, чтобы объединить экономические и экологические приоритеты. Цены являются общим знаменателем, который сокращает пропасть между несоизмеримыми друг с другом деревьями и древесиной, открытыми пространствами и недвижимостью. Рынок выбран в качестве арены, где общество уравновешивает эти конкурирующие ценности. Такой экономический подход к экологии сводит загрязнение к тому, что Эдвин Миллс называет (1978, p. 15) «проблемой распределения ресурсов». Этот подход может решить конфликты, разворачивающиеся на экономико-экологической оси (конфликт за ресурсы), но часто игнорирует вопрос равенства. Но, как кажется, сейчас рынок лучше справляется с экологическими внешними эффектами, чем делал это десять или двадцать лет назад. Интернализация внешних эффектов как минимум поднимает вопросы социальной справедливости и равенства, например, спрашивает о том, кто будет платить за очистку заброшенных промышленных территорий или возмещать потери, связанные с сокращением доходов от рыболовства из-за разлива нефти. Например, недавнее появление кредитного рынка загрязнения в Агентстве по загрязнению воздуха Южного побережья — шаг в нужном направлении, несмотря на критику в том, что кредиты первоначально раздавались бесплатно (Robinson 1993).

Роль планировщика во всех четырех подходах — создать процедуры принятия решений, а не определить содержание реальных результатов. В некоторых случаях общая структура принятия решений уже существует (рынок и политическая система). В других случаях, однако, планировщик может помочь в организации этой структуры (форум медиации, общий язык), что в случае успеха придаст процессу убедительности. Реальные экологические последствия тем не менее остаются неясны: нельзя знать заранее, будет ли экологическая обстановка действительно улучшена. Например, экологи и девелоперы приняли План сохранения среды обитания песчаных игуан в долине Коачелла в качестве образца процесса по примирению интересов развития и сохранения, однако его реальный результат может недостаточно защитить игуан, находящихся на грани вымирания (Beatley 1992, p. 15–16). Похожим образом, хотя Государственный план развития Нью-Джерси восхваляли за его инновационную процедуру принятия решений, сам план почти никак не сказался на расползании городской застройки в штате.

Последний вопрос заключается в том, должен ли планировщик играть роль нейтрального модератора или представлять определенную сторону; на эту тему шли долгие споры. У каждой стратегии есть свои достоинства.

Содержательные пути к устойчивому развитию: землепользование и дизайн

Планировщики обладают глубоким знанием того, как взаимодействуют города, экономики и экологии, и они должны выдвигать конкретные долгосрочные предложения, развивающие устойчивый город. Первая сфера — традиционные планировочные инструменты устройства землепользования и контроля за ним. Потенциал для поиска баланса между экономическими и экологическими интересами заложен в самом этом устройстве, как в сообществе зеленого пояса (Elson 1986). Иногда землепользовательским решением будет просто разделить спорный участок на два — застраиваемый и сохраняемый. Такое решение может временами принимать жесткие формы, такие как политика «нулевой чистой потери», которая положила начало сомнительной практике создания заболоченных земель. Другой пример — Город-сад Эбенизера Говарда, придуманный на рубеже столетия (Howard 1965), который можно рассматривать как символическое территориальное выражение гармонии между экономикой и экологией, хотя он описывался на языке гармонии города и деревни. Предполагается, что баланс экономики и экологии в нем достигается за счет артикулированного в дизайне баланса застройки и незастроенной дикой природы. Проекты кластерной застройки, проекты в условиях высокой плотности и проекты, основанные на том, что жилье находится рядом с работой, движутся в этом направлении (Rickaby 1987; Commission of the European Communities 1990; Hudson 1991; Van der Ryn and Calthorpe 1991). Некоторые обсуждают очевидные выгоды компактного города (Breheny 1992). Но следующая сложность заключается в том, что не все экономико-экологические конфликты имеют свои корни в пространственных или архитектурных проблемах. Как результат, фиктивные решения окажутся лишь символом экономико-экологического баланса и не будут на самом деле решать конфликт.

Несмотря на это, землепользовательское планирование остается, пожалуй, самым действенным инструментом планировщика, который не должен слишком беспокоиться, если оно решает не все проблемы. Секрет решения экологических конфликтов через землепользовательское планирование в том, чтобы примирить территориальные логики человеческих и природных сред. Стандартный девелопмент недвижимости сводит открытые пространства к фрагментированным, статичным, зеленым островам — как раз к тому, чью неспособность сохранить биоразнообразие оплакивают ландшафтные экологи. Дикие животные перемещаются и мигрируют и требуют больших связанных просторов (Hudson 1991). Так что и экономические, и экологические системы нуждаются во взаимосвязанности некой критической массы земли, чтобы быть устойчивыми. Хотя мы живем в мире трех измерений, земля — ограниченный ресурс, существующий в двух главных измерениях (если исключить воздух и пространство шахт и скважин). Требование пространственной связанности земли трудно исполнить сразу для двух систем в одном регионе: связанность одной системы неизбежно фрагментирует протяженность другой [10]. То есть главная задача для землепользовательского планирования — достичь одновременной пространственной/территориальной интеграции двух систем. Более того, устойчивое развитие, стремящееся к социальной справедливости, должно найти пути, как избежать проявлений неравного развития в землепользовании: жилищной сегрегации, неравного финансирования общественных школ за счет налога на имущество, дисбаланса работы и жилья, пространственного неравенства экономических возможностей и неравного доступа к открытым пространствам и рекреации.

Содержательные пути к устойчивому развитию: биорегионализм

Комплексное прочтение устойчивого землепользования — это биорегионализм, и в его версии 1920-х годов, созданной Ассоциацией регионального планирования Америки (Sussman 1976), и в современных версиях (Sale1985; Andrus et al. 1990; Campbell 1992). Ключевая мысль этого движения в том, что масштабирование сообществ и экономики согласно экологическим границам физического региона увеличивает устойчивость. Региональный масштаб, вероятно, приводит к бо́льшей экологической осведомленности; считается, что резиденты небольших самостоятельных регионов больше знакомы с причинами и последствиями своих экологических действий, тем самым сокращая внешние эффекты. Регионы не будут разбазаривать средства и обходить экологические проблемы, вызванные международной торговлей и экспортом загрязнения.

Биорегионалистский подход, безусловно, имеет свои ограничения, включая те же нечеткие и утопические тезисы, обнаруженные в других текстах об устойчивом развитии. Этот экологический детерминизм возлагает слишком много надежд на «пространственное решение»: но никакой географический масштаб не может сам по себе решить все конфликты, так как не все конфликты имеют причину в географии. Наконец, призыв к региональной самодостаточности — общая черта многих концептов экологической устойчивости (Korten 1991, p.184) — может приводить к неразвитости региональной экономики, существующей в мире, который все равно взаимосвязан на национальном и интернациональном уровне. Однако, целесообразно рассматривать устойчивые регионы внутри взаимосвязанного мира, полного торговыми, миграционными, информационными потоками и потоками капитала, и понимать разницу между здоровой независимостью и паразитической зависимостью, то есть зависимостью от ресурсов других регионов, что эквивалентно их опустошению. Взаимозависимость не всегда подразумевает дисбаланс власти, а самодостаточность не гарантирует равенства. Наконец, биорегиональный подход может дать основу для понимания конфликтов между экономическими, социальными и экологическими сетями, связанными регионально.

Другие содержательные пути

Другой путь — технологические усовершенствования, такие как альтернативное топливо, механизмы консервации, переработка, альтернативные материалы и новые проекты общественного транспорта. Стимулируемые конкуренцией, регуляцией и государственными субсидиями, такие достижения сокращают потребление природных ресурсов на единицу продукции и тем самым смягчают конфликт за их конкурентное использование, предлагая взаимовыгодное решение. Однако этот способ не гарантированно служит этим целям, так как успехи в сохранении часто сводятся на нет растущим спросом на конечный продукт. Общий рост спроса на бензин, несмотря на успехи в повышении эффективности автомобильного топлива, — один пример того, как рыночные силы могут подорвать экологические успехи, достигнутые благодаря технологиям. Что важно, технологические решения также не гарантируют и более справедливого распределения.

Роль планировщика в этих содержательных стратегиях (землепользование, биорегионализм, технологические решения) — проектировать результаты, меньше фокусируясь на средствах их достижения. Экологические последствия решений известны или хотя бы просчитаны, но политические средства достижения их легитимности — нет. Есть также компромисс между комплексностью (биорегионализм) и быстрым получением результатов (отдельные технологические улучшения).

Соединяя содержательное и процедурное

Учитывая отдельные недочеты подходов, описанных выше, можно предположить, что их соединение может привести к политическому и содержательному прогрессу в экономико-экологическом кризисе. Самые успешные решения используют сразу несколько стратегий. Например, переговоры между девелоперами, городскими планировщиками и защитниками землепользования могут привести к созданию инновационного кластерного проекта в сфере жилищного развития и вдобавок к удельной плате за сохранение открытых пространств. Содержательный подход, соединенный с переговорными навыками, скорее позволяет планировщикам находить взаимовыгодные решения, чем обсуждать игру с нулевой суммой или готовить косные планы экотопий. Такой подход — не отдаленный идеал для планировщиков, их образование и опыт уже обеспечили им и содержательное знание, и политическую смекалку.

Но в конце концов планировщик может иметь дело с конфликтами, где одна или несколько сторон не заинтересованы в решении. Одна из таких тактик не-решения — ответ «Только не на моем заднем дворе» (NIMBY, Not In My Back Yard), жесткий альянс местной инициативы и вековой стратегии экстернализации загрязнения. Такая стратегия «Заберите это куда-нибудь еще» не предлагает ничего для решения конфликта, хотя и может быть продуктивной формой сопротивления, а не только иррациональной ограниченностью местными интересами (Lake 1993). Экотерроризм тоже не рассматривает вопрос о равновесии. Вместо этого он заменяет защитную позицию «Только не на моем заднем дворе» на атакующее, конфронтационное символическое действие. Решение также избегается в силу высокомерной уверенности в том, что собственная сторона может достичь победы, обойдясь без компромиссов («Моя позиция выиграет, зачем идти на компромисс?»). Наконец, позиция «Мне все равно» полностью избегает конфликта. К сожалению, мнимый эскапизм часто маскирует более пагубную форму «Только не у меня на заднем дворе» или неприязнь в духе «Моя позиция выиграет».

Планировщики: лидеры или исполнители в решении экономико-экологических конфликтов

Наконец, я обращаюсь к вопросу о том, являются ли планировщики лидерами и исполнителями в решении экономико-экологических конфликтов. Можно подумать, что занять лидирующую позицию в решении конфликтов будет естественным для планировщиков, в силу их междисциплинарности и знакомства с тремя целями достижения баланса между социальным равенством, рабочими местами и экологической защитой. Из сценариев решения конфликтов, перечисленных выше, наиболее открытыми для вмешательства планировщиков являются те, что сосредоточены на архитектурной среде и местных ресурсах: землепользование, сохранение почв, вопросы дизайна, переработки твердых отходов, очистки воды. Даже решения, использующие другие подходы, — экономические экологические стимулы, политические компромиссы, экологические технологические инновации, обычно работающие на уровне штатов или государства, — могут также включать планировщиков, если переходят на региональный и местный уровень.

Но позиция планировщиков на переднем краю изменений не гарантирована, особенно если лидерство взяли на себя другие профессионалы или если дело происходит на федеральном, а не местном уровне. Оживленные споры о том, как эффективнее всего снизить потребление бензина — через уплотнение землепользования (Newman and Kenworthy 1989) или через налоги на энергию (Gordon and Richardson 1990), не только продемонстрировали идеологическую борьбу за интерпретацию результатов научного исследования или преимущества вмешательства планировщиков, но также показали, что местному планированию может быть отведена либо главная, либо маргинальную роль в решении экономико-экологических конфликтов. Чтобы занять центральное место в спорах об устойчивом развитии, планировщики должны подключаться к тем зонам конфликтов, где они имеют наибольшее влияние и экспертизу.

Разумеется, у планировщиков уже есть опыт участия в дебатах об экономическом росте и равенстве и об экономическом росте и экологической защите. Но все же именно конфликт развития — место для истинного действия планировщиков: решение одновременно и экологических, и экономических вопросов равенства. Здесь эта профессия может принести максимальную пользу. Очевидным стартом станет широкая коллаборация планировщиков общественного развития и экологических планировщиков (альянс, который внутренний меморандум Агентства экологической защиты определил как достаточно взрывоопасный, чтобы его разрядить) (Higgins 1993, 1994). Одна из возможных общих задач — расширить сегодняшние попытки государственно-частного партнерства, чтобы улучшить экологическое здоровье бедных районов в центре города. Эта происходящая в городском пространстве попытка поможет планировщикам избежать экологического элитизма, которым страдают пригородные, ориентированные на белое население экологические организации.

Если планировщики последуют в этом направлении, они присоединятся к растущему движению за экологическую справедливость, появившемуся в 1980-е годы и соединившему организационную работу среди меньшинств с озабоченностью экологическими вопросами (Higgins 1993, 1994). Движение пытается снизить экологическую опасность, напрямую угрожающую малоимущим жителям, которые по крайней мере имеют возможность бороться с загрязнением, являющимся либо прямым результатом дискриминационных решений о расселении, либо непрямым результатом жилищной и трудовой дискриминации. Бедные, которые имеют меньше возможностей переехать, особенно привязаны к месту и соответственно больше других зависят от помощи или игнорирования со стороны местных планировщиков. Понятно, что местные лидеры в области защиты гражданских прав слишком долго были озабочены поиском для них экономических возможностей и социальной справедливости, поэтому обращали меньше внимания на экологическое неравенство на местном уровне. Задача бедных сообществ теперь — включить в свою работу конфликт собственности, чтобы повлиять на конфликт развития, то есть оспорить ложную оппозицию между рабочими местами и экологией. Городское видение устойчивого развития, пронизанное верой в социальную и экологическую справедливость, может направлять эти поиски.

Даже несмотря на растущее признание устойчивого развития, планировщики не всегда смогут сами по себе представлять и уравновешивать социальные, экономические и экологические интересы одновременно. Этому слишком препятствуют профессиональные пристрастия, умения и бюрократический аппарат профессии. Если делать вид, что вы все время находитесь в центре треугольника, «устойчивость» станет пустым термином. Вместо этого решением для планировщика будет точно определить свои собственные предпочтения и роли в этих конфликтах, то есть сориентировать себя в треугольнике. Планировщики должны решить, хотят ли они оставаться вне конфликтов и быть медиаторами или ринуться в бой и пропагандировать свое собственное видение эколого-экономического развития, устойчивое или нет. Обе стратегии поведения нужны.

примечания

[1] Интересное сравнение к этому треугольнику «равенство–экология–экономика» — взгляды Арне Несс (1993), радикального эколога, который дал темной экологии ее название в 1970-е годы, о том, что три главных послевоенных политических движения — социальная справедливость, радикальное экологическое и мирное движения, чьи цели могли пересекаться, но не были идентичными.

[2] Возможно, отсутствие универсального конфликта можно объяснить следующим способом: если наши идеи об экономике, равенстве и экологии социально/культурно сконструированы и если культурное общество является как локальным, так и глобальным, тогда наши идеи, скорее, локально различны, нежели универсально едины.

[3] С точки зрения планировщиков, если кто-то просто «проектирует для места», спор «загородное жилье vs. заболоченные земли» действительно будет отражать конфликт между экономическим и экологическим использованием конкретной части земли. Но если кто-то видит этот конфликт в свете «проектирования для людей», тогда решение находится между разными социальными группами (например, экологами, рыбаками, девелоперами) и между конкурирующими попытками вписать часть земли в их систему и видение мира. (Это классическое различие между проектированием для места и для людей поднимает вопрос: есть ли третья опция, «планирование для нелюдей, то есть природы»?)

[4] Шиллер, используя кантовскую логику, выявил человеческую привычку называть будущее прошлым: «Таким образом, он искусственно прослеживает свое детство в своей зрелости, образует для себя состояние Природы в идее, которая не дана ему в опыте, но является необходимым результатом его рациональности, заимствует в этом идеальном состоянии конечную цель, которую он никогда не знал в реальности Природы, и выбор, на который он был способен, и действует теперь точно так, как будто бы он начинает заново…»

[5] Некоторые радикальные экологи делают шаг вперед и видят этот потерянный мир не как сад, а как дикую природу (например Parton 1993).

[6] Я использую термин «диаспора», чтобы обозначить недобровольное переселение людей из их родного дома под действием внешней большой силы (Hall 1992). Интересна природа диаспоры, вытекающая из экологического взгляда на мир; она состоит в том, что является не однозначно добровольной: западное позитивистское мышление — злодей, которого мы создали, но который со временем нас поработил. Также диаспоры неизбежно объединяют перемещение и во времени, и в пространстве, но мифическая «родина» этой экологической диаспоры — лишь в исторической эре, но не в определенном месте.

[7] Обратное также не работает автоматически. Дэвид Джонс (1992, p. 63), защищая широкое межвидовое равенство, напоминает нам, что не все формы равенства идут рука об руку: «Природа связи между разными формами доминирования не установлена, но глубинная экология отличается верой в то, что решение вопросов равенства между людьми не приведет автоматически к концу человеческого разрушения биосферы. Можно представить общество без классовых различий, без патриархата и с культурной автономией, которое все равно пытается использовать остатки природы в утилитарном ключе, что приводит к деградации биосферы. Конца доминирования в человеческих отношениях недостаточно, чтобы защитить широкое биотическое сообщество. Только поведение, основанное на биоцентрическом подходе, способно сделать это».

[8] Неопределенность термина «устойчивость», таким образом, неслучайна, имея в виду, что люди отличаются по тому, какую вершину треугольника выбирают сохранить: фиксированный уровень природных ресурсов? Современное качество среды? Современную экосистему? Гипотетическое доиндустриально экологическое государство? Современные материальные стандарты жизни? Долгосрочный экономический рост? Политическую демократию?

[9] Эти вопросы языка и перевода были подняты в отдельных лекциях Нгуги ва Тхионго и Стюарта Холла в Центре критического анализа современных культур, Ратгерский университет (31 марта и 15 апреля 1993 года).

[10] Защитники природы на самом деле устанавливают наземные и подземные переходы, чтобы виды, чьи пути миграции находятся под угрозой, могли пересечь дороги.

Библиография

Altshuler, Alan. The Goals of Comprehensive Planning // Journal of the American Institute of Planning. 1965. Vol. 31, no. 3. P.186–194.

Barrett, Gary W.; Bohlen, Patrick J. Landscape Ecology // Landscape Linkages and Biodiversity / ed. by W. E. Hudson.Washington, DC; Covelo, CA: Island Press, 1991.

Beatley, Timothy. Balancing Urban Development and Endangered Species: The Coachella Valley Habitat Conservation Plan //Environmental Management. 1992. Vol. 16, no. 1. P. 7–19.

Beltzer, Dena; Kroll, Cynthia. New Jobs for the Timber Region: Economic Diversification for Northern California. Berkeley, CA: Institute of Governmental Studies, University of California, 1986.

Bingham, Gail. Resolving Environmental Disputes: A Decade of Experience. Washington, DC: The Conservation Foundation, 1986.

Bird, Elizabeth Ann R. The Social Construction of Nature: Theoretical Approaches to the History of Environmental Problems // Environmental Review. 1987. Vol. 11, no. 4. P. 255–264.

Bullard, Robert D. Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality. Boulder, CO: Westview Press, 1990.

Campbell, Scott. Integrating Economic and Environmental Planning: The Regional Perspective // Working Paper No. 43 / Centerfor Urban Policy Research. Rutgers University, 1992.

Clawson, Marion. Forests: For Whom and For What? Washington, DC: Resources for the Future, 1975.

Commission of the European Communities // Green Paper on the Urban Environment. Brussels: EEC, 1990.

Community and Forestry: Continuities in the Sociology of Natural Resources / ed. by R. G. Lee, D. R. Field, W. R. Burch Jr.Boulder, CO: Westview Press, 1990.

Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots / ed. by R. D. Bullard. Boston, MA: South End Press, 1993.

Crowfoot, James E.; Wondolleck, Julia M. Environmental Disputes: Community Involvement in Conflict Resolution. Washington,DC; Covelo, CA: Island Press, 1990.

Daly, Herman E. Steady State Economics. 2nd edition, with new essays. Washington, DC; Covelo, CA: Island Press, 1991.

Daly, Herman E.; Cobb, John B., Jr. For the Common Good: Redirecting the Economy toward Community, the Environment, and a Sustainable Future. Boston, MA: Beacon Press, 1989.

Davidoff, Paul. Advocacy and Pluralism in Planning // Journal of the American Institute of Planners. 1965. Vol. 31, no. 4.. P.544–555.

Duerr, Hans Peter. Dreamtime: Concerning the Boundary between Wilderness and Civilization. Oxford: Basil Blackwell, 1985.

Elson, Martin J. Green Belts: Conflict Mediation in the Urban Fringe. London: Heinemann, 1986.

Fainstein, Susan S.; Fainstein, Norman I. City Planning and Political Values // Urban Affairs Quarterly. 1971. Vol. 6, no. 3. P. 341–362.

Foglesong, Richard E. Planning the Capitalist City. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986.

Goodland, Robert. Environmental Sustainability in Economic Development — with Emphasis on Amazonia // Race to Save theTropics: Ecology and Economics for a Sustainable Future / ed. by R. Goodland. Washington, DC; Covelo, CA: Island Press, 1990.

Gordon, Peter; Richardson, Harry. Gasoline Consumption and Cities — A Reply // Journal of the American Planning Association. 1990. Vol. 55, no. 3. P. 342–345.

Hall, Stuart. Cultural Identity and Diaspora // Framework. 1992. Vol. 36.

Harvey, David. The Urbanization of Capital. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1985.

Higgins, Robert R. Race and Environmental Equity: An Overview of the Environmental Justice Issue in the Policy Process // Polity.1993. Vol. 26, no. 2 (Winter). P. 281–300.

Higgins, Robert R. Race, Pollution, and the Mastery of Nature // Environmental Ethics. 1994. Vol. 16, no. 3 (Fall). P. 251–264.

Hoffman, Lily. The Politics of Knowledge: Activist Movements in Medicine and Planning. Albany, NY: SUNY Press, 1989.

Home: A Bioregional Reader / ed. by Van Andrus et al. Philadelphia, PA; Santa Cruz, CA: New Catalyst / New Society, 1990.

Howard, Ebenezer. Garden Cities of To-Morrow (first published in 1898 as To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform).Cambridge, MA: MIT Press, 1965.

Jacobs, Harvey. Social Equity in Agricultural Land Protection // Landscape and Urban Planning. 1989. Vol. 17, no. 1. P. 21–33.

Johns, David. The Practical Relevance of Deep Ecology // Wild Earth. 1992. Vol. 2. P. 2.